Um sicherzustellen, dass Hundehaufen im Müll landen und nicht auf der Straße liegen bleiben, setzen einige Städte auf DNA-Tests. Durch die Analyse des Hundekots sollen die Halter identifiziert werden.

Um sicherzustellen, dass Hundehaufen im Müll landen und nicht auf der Straße liegen bleiben, setzen einige Städte auf DNA-Tests. Durch die Analyse des Hundekots sollen die Halter identifiziert werden.

In Brunete, einer kleinen Stadt in Spanien, haben sich Anwohner zu freiwilligen Patrouillen zusammengeschlossen, um das Problem der Hundehaufen anzugehen, die auf Gehwegen, Wiesen oder in Hauseingängen zurückgelassen werden und die Einwohner stören.

Wenn Hundebesitzer ihren Hundekot auf der Straße liegen lassen, schickt die Patrouillengruppe den Kot per Post an die Besitzer. Dazu führen die Freiwilligen zuvor ein Gespräch mit den Hundebesitzern, um über das Haustierregister deren Adresse zu ermitteln.

Andere Städte haben die Hundehaufen zur offiziellen Angelegenheit gemacht und setzen auf DNA-Proben. Auch die Provinz Bozen in Südtirol, sowie Gemeinden in Italien, Spanien, Israel und Irland, haben dieses Verfahren bereits eingeführt. In Deutschland prüft derzeit die Gemeinde Weilerswist in Nordrhein-Westfalen ebenfalls die Verwendung von DNA-Proben, wobei die Frage der Vereinbarkeit des Verfahrens mit dem Datenschutz noch offen ist.

Um das DNA-Testverfahren effektiv einzusetzen, müssen die Städte zunächst eine Datenbank aufbauen, in der möglichst alle Hunde mit ihrem genetischen Fingerabdruck registriert sind. Dadurch können die Kotproben, die von den Haufen auf der Straße entnommen werden, den jeweiligen Hunden und ihren Besitzern zugeordnet werden.

Für die DNA-Analyse wird nur eine kleine Kotprobe benötigt, die Zellen von der Innenwand des Darms enthält, einschließlich des genetischen Materials. Dieses Material kann vervielfältigt und mit der Datenbank abgeglichen werden.

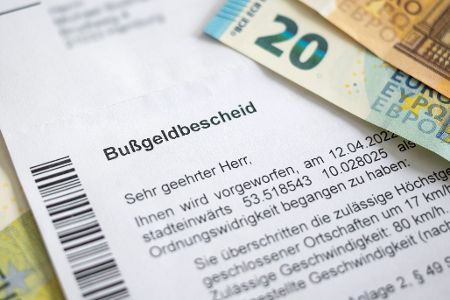

Die Besitzer erhalten dann per Post einen Bußgeldbescheid. In Bozen müssen sie neben der Strafe auch die Kosten für den DNA-Test im Labor tragen. Allein für die Laborkosten fallen dort 55 Euro an. Die genaue Höhe des Bußgelds können die Gemeinden in Südtirol selbst festlegen.

Wenn in der Datenbank keine Übereinstimmung gefunden wird, kann dies daran liegen, dass der Kot zu keinem der registrierten Hunde passt. Dies tritt beispielsweise in touristischen Gegenden auf, wenn Besucher ihre Hunde mitbringen. In solchen Fällen trägt die Gemeinde die Kosten für den Test.

In Bozen gilt eine andere Regelung für die Einwohner: Alle neuen Hundebesitzer müssen ihre Hunde durch einen Wangenabstrich oder Bluttest in die Datenbank aufnehmen lassen. Laut dem Landesveterinärdirektor der Provinz Bozen sind bisher nur rund 2.000 Hunde registriert.

Ab 2024 wird dies jedoch für alle Hundebesitzer zur Pflicht: Das genetische Material aller 40.000 Hunde in der Stadt soll dann in der Datenbank erfasst sein. Der Erfolg des Verfahrens hängt also von der Anzahl der registrierten Hunde in der Datenbank und der Anzahl der Hunde ab, die sich außerhalb des Gebiets bewegen.