Mitri Sirin: "Ich denke seit Langem, dass das Internet der Demokratie schadet"

Nicht zufällig läuft die Reportage "Am Puls mit Mitri Sirin: Ist unsere Meinungsfreiheit in Gefahr?" (Freitag, 3. Oktober, 19.20 Uhr, ZDF) am 35. Jahrestag der Wiedervereinigung Deutschlands. Der ZDF-Journalist und Moderator will herausfinden, warum 44 Prozent der Deutschen laut einer Allensbach-Umfrage glauben, dass hierzulande keine Meinungsfreiheit existiert. Welche Ideen treiben diese Menschen an - und warum? Und was hat das Ganze mit den USA zu tun?

teleschau: Laut einer Allensbach-Umfrage glauben 44 Prozent der Deutschen, dass die Meinungsfreiheit hierzulande nicht gewährleistet ist. Sind es Menschen, die eine eher rechte Gesinnung haben?

Mitri Sirin: Nein. In der Gruppierung der AfD-Wähler und Sympathisanten ist diese Meinung zwar die vorherrschende, aber es gibt auch andere Menschen in Deutschland, die so denken. Da geht es um Themen wie das Gendern, das N-Wort oder auch Z-Wort, wenn man ein Schnitzel bestellt. Das sind Leute, die sich gegängelt fühlen vom korrekten Lebens- und Ausdrucksstil. Aber die wählen nicht alle AfD.

teleschau: Es gibt das berühmte Rosa-Luxemburg-Zitat: Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden. Denken die Menschen heute andersherum: Freiheit ist immer meine eigene Freiheit?

Sirin: Ja. Es so herum zu denken, entspricht tatsächlich dem Zeitgeist. Der Ursprung unserer Sendung war dieser unglaubliche Widerspruch: Unser Grundgesetz garantiert eine Meinungsfreiheit, die es so weitreichend noch in keiner Verfassung gab. Weder bei uns in Deutschland noch kaum irgendwo sonst. Wie kann es sein, dass ausgerechnet in so einem Land fast die Hälfte denkt, es gäbe bei uns keine Meinungsfreiheit?

"Die Leute haben mittlerweile Angst vor den Reaktionen anderer"

teleschau: Ja, warum ist das so?

Sirin: Ich denke, dass die Menschen Kritik, die gerade im Netz oft unfair und unter der Gürtellinie stattfindet, mit Einschränkung verwechseln. Die Leute haben mittlerweile Angst vor den Reaktionen anderer - sei es im Job, Freundeskreis, unter Nachbarn oder eben vor dem Shitstorm im Netz. Unser gesellschaftliches Klima der Gereiztheit verstärkt den Eindruck, dass man nicht mehr seine Meinung sagen darf. Es gibt mehrere Umfragen, die das bestätigen. Ich glaube, diese 44 Prozent spiegeln eher ein Gefühl der Verunsicherung wider, als das Gefühl, real eingeschränkt zu sein. Zumindest hier in Deutschland. Ich war für den Film auch in den USA, da ist es noch mal anders.

teleschau: Vergleichen Sie im Film die deutsche Freiheit mit der amerikanischen?

Sirin: Freiheit ist ein wichtiger Punkt, wenn wir den Tag der Deutschen Einheit feiern. Weil Millionen DDR-Bürger ihre Freiheit 1989 wiedererlangt haben. Freiheit ist einer der wichtigsten Begriffe im selbstgewählten Narrativ der USA. Dazu haben die Amerikaner uns nach dem Zweiten Weltkrieg die Freiheit gebracht, also die Demokratie. Nun ist diese Demokratie in den USA, dem urdemokratischsten aller Länder, massiv bedroht. Wir in Deutschland leben noch immer diese Idee von Amerika: Demokratie, freie Wirtschaft, Popkultur - alles quillt hier über vor amerikanischen Werten. Da lohnt sich schon mal der vergleichende Blick.

teleschau: Was haben Sie in den USA über Freiheit gelernt?

Sirin: Der Begriff wird dort penetrant oft verwendet, aufseiten des Trump-Lagers häufig in verzerrter oder verfälschter Form. Ich habe viele Beziehungen in die USA. Mein erster Mitbewohner, als ich damals nach Berlin zur Mitarbeit beim Radio kam, arbeitet heute als Professor in den USA. Er lebt dort seit über 20 Jahren - als Klimaforscher. Seine Frau ist ebenfalls Professorin, für African Studies and Diverse Culture. Zu denen bin ich natürlich hingefahren. Es ist absolut irre: Die dürfen viele Dinge gar nicht mehr sagen. In Anträgen dürfen sie Themen, zu denen sie eigentlich forschen, nicht mehr erwähnen. Die Welt in den USA steht auf dem Kopf. Meine Wahrnehmung: Amerika ist ein unfreieres Land geworden.

"Faschisten greifen immer zuerst die Wahrheit an"

teleschau: Sind die USA eine Blaupause für etwas, das auch hier passieren könnte?

Sirin: Man muss sich genau anschauen, was dort passiert. Wenn man über Freiheit und ihre staatliche Einschränkung nachdenkt, gibt es Muster, die fast überall ablaufen, wenn die Freiheit stirbt. Ein wichtiger Faktor ist die Einschränkung von Wissenschaft. Da geht es um Fakten, Evidenz, letztendlich um Wahrheit. Wenn Wahrheit anfängt zu bröckeln, haben wir ein Riesenproblem. Wir sprachen mit einem Faschismusforscher in den USA, der die Universität Yale nun verlassen hat. Er sagt im Interview, dass Faschisten immer zuerst die Wahrheit angreifen. Das war ein Satz, der mich aufgerüttelt hat. Wir müssen in Deutschland höllisch aufpassen, dass so etwas hier nicht passiert.

teleschau: Mit wem haben Sie in Deutschland gesprochen?

Sirin: Der Demokratieforscher Richard Traunmüller von der Uni Mannheim leitet uns durch die Folge. Mit ihm reden wir über den Paragrafen 188, der sich mit Beleidigung, übler Nachrede und Verleumdung gegenüber Personen des politischen Lebens befasst. Wir waren bei Menschen in Döbeln, das liegt zwischen Dresden und Leipzig, wo die AfD bei der zurückliegenden Bundestagswahl um die 45 Prozent erreichte. Da habe ich viele Leute getroffen, die zu ihrer Wahlentscheidung stehen, die sich aber dennoch nicht als rechtsextrem bezeichnen. Viele sagen, dass sie einfach nur in Ruhe leben wollen, aber eben nicht mit jenen neuen Mitbürgern, sprich: den Geflüchteten, die jetzt eben auch dort sind.

teleschau: Die Menschen dort haben Ihnen ihre Meinung in Mikrofon und Kamera gesagt. Und trotzdem glauben sie, es gäbe keine Meinungsfreiheit?

Sirin: Ja, das klingt verrückt. Ich habe mitunter gekontert und sie gefragt, ob sie der Meinung sind, dass die Meinungsfreiheit bei uns stärker eingeschränkt sei als in der DDR. Und die Antwort lautete tatsächlich: Ja! Ich bekam sogar deren Unterschrift, dass ich das senden kann. Ich treffe auch einen Künstler im Film, der zu DDR-Zeiten im Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen saß. Jemand, der weiß, wie sich Unfreiheit anfühlt. Er kann überhaupt nicht nachvollziehen, wie Menschen, die die DDR bewusst erlebt haben, so etwas behaupten können.

"Leider kann man das Internet nicht für einen Monat abschalten"

teleschau: Sind wir Deutschen noch im Gespräch über diese Themen oder hat sich jeder mit seiner Meinung längst zurückgezogen?

Sirin: Wir haben im Film eine Art Streitgespräch zwischen einem jungen Menschen aus Goslar, der sagt: Wir leben in einer neuen Zeit, die Menschen nicht mehr diskriminiert. Jemand, der auch andere darauf hinweist, dass er oder sie gendern soll. Demgegenüber steht jemand aus Bochum, der mit dieser neuen Zeit nicht klarkommt und das alles ablehnt. Das Hauptproblem ist, dass wir uns in unsere Echokammern zurückgezogen haben und nicht mehr mit den Leuten diskutieren, die vieles anders sehen. Dies ist nicht gut für die Demokratie, ganz im Gegenteil! Man muss damit klarkommen, wenn Leute ganz anders ticken. Das haben wir früher mal besser hinbekommen.

teleschau: Woher kommt der Rückzug?

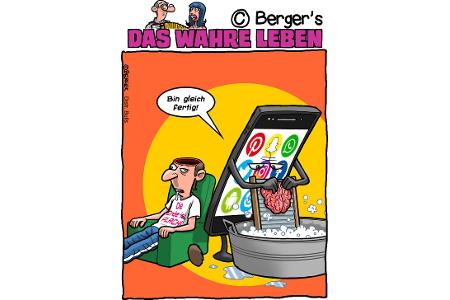

Sirin: Ich sehe das Internet als Hauptschuldigen. Das Netz hat unsere Diskussionskultur verändert. Die anonymen Beschimpfungen dort, die zudem vom Algorithmus belohnt werden, haben unseren Umgang miteinander vergiftet. Früher hat man sich am Stammtisch gestritten, aber man wäre nie so fies und böse zu den anderen Menschen im Raum gewesen, wie man es heute im Netz ist. Ich denke seit Langem, dass das Internet, bei allen tollen Errungenschaften, die es uns gebracht hat, der Demokratie schadet. Mit der Sichtbarkeit so vieler Meinungen kommt kein Mensch klar. Weder die Politik noch das Individuum. Leider kann man das Internet nicht für einen Monat abschalten, weil dann die Weltwirtschaft zusammenbrechen würde. Aber es wäre ein interessantes Experiment, wie sich unser Umgang miteinander danach verändern würde.

teleschau: Fühlen Sie sich persönlich als Journalist angegriffen?

Sirin: Na ja, ich bin Teil dessen, was bestimmte Gruppierungen in Deutschland Systemmedien nennen. Die uns als linksgrün versiffte Staatsfunker bezeichnen. Man müsste diese Personen fragen, wo eigentlich das echte Problem liegt. Ich glaube weniger, dass es etwas Ideologisches ist, sondern ein Lebensgefühl. Vielleicht fühlen sich diese Menschen seit Jahren benachteiligt und mit ihren Problemen nicht gesehen. Natürlich machen auch wir Fehler, aber wir haben den Leuten ja nichts getan und sie auch nie von uns aus aufs Korn genommen. Es ging niemals eine Aggression von den öffentlich-rechtlichen Medien in Richtung dieser Gruppen aus. Es wird ein Marathon, dieses Verhältnis wieder zu kitten oder erst mal wieder ins Gespräch zu kommen. Aber wir haben keine Alternative. Ohne dass wir miteinander reden, werden Demokratie und Freiheit nicht überleben.