Zwei reinrassige V12-Rennboliden, die auch auf der Straße zuhause sind: Der Pagani Huayra trifft seinen Kompagnon Ferrari F12 Berlinetta.

Zwei reinrassige V12-Rennboliden, die auch auf der Straße zuhause sind: Der Pagani Huayra trifft seinen Kompagnon Ferrari F12 Berlinetta.

Die beiden Renner gehören zu den stärksten V12-Seriensportlern der Welt.

Automobil-Kunstwerke: Zur Entfaltung des vollständigen Aromas dieses Motiv mindestens zwei Minuten genießen.

Welchen Schlüssel hätten's denn gern?

Fragt sich nur, welchen der beiden Supersportler man nehmen sollte.

sport auto-Redakteur Christian Gebhardt mit Pagani-Testfahrer Davide Teste beim Fachsimpeln.

Allein an der Verkleidung der Flügeltür des Huayra sieht man, dass sich sein Konstrukteur Pagani intensiv mit der Carbon-Leichtbauweise auseinandergesetzt hat.

"8.31 Uhr, Boxengasse Autodromo di Modena – die Zwölfzylinder-Startenöre Pagani Huayra und Ferrari F12 Berlinetta singen sich warm."

Wir beginnen mit dem Ferrari.

Nicht billig, aber viel Auto für's Geld: Der Ferrari F12 Berlinetta ist für 268.400 Euro zu haben.

6262 cm3 Hubraum in 12 Zylindern: Ein reinrassiges Renntriebwerk, das auch so klingt.

Schweigen und genießen, solange es V12-Helden noch gibt: Der F12-Sauger leistet 740 PS und katapultiert den Ferrari auf 340 km/h.

Drei Knöpfe für's Getriebe, mehr braucht es im Grunde nicht.

Klassisch Ferrari: Manettino mit fünf Fahrprogrammen. Auch bei ESC off sind 740 PS spielerisch fahrbar.

Epizentrum der Emotionen: Drehzahlmesser bis 10.000, auch wenn der V12 „nur“ bis 8700/min dreht.

Standard auf hohem Niveau: Gegen Aufpreis gibt‘s noch Schalensitze.

Im Fußraum sieht man rot: Großes Brems- und schmales Gaspedal mit gelochten Flächen vor ferrarirotem Teppich.

2 x 2 macht 4: 12 Zylinder lassen auch allerhand Abgas raus.

Auf seinen 20-Zoll-Felgen macht der F12 eine gute Figur. Sein Fahrwerk kommt bei schnellen kurvigen Passagen aber bisweilen an seine Grenzen.

Spürbare Rollneigung auf der Rennpiste.

Dafür brilliert der F12 mit hohem Federungskomfort im Alltag.

Die exotische Form des Pagani mit seinen fühlerartigen Außenspiegeln fällt neben dem klassischen Ferrari noch mehr auf.

An der Aussprache des Namens feilt man länger als an der Ideallinie. Namensideen neben Huayra waren Da Vinci und Deus Venti.

"Huayra-Fahren am Limit ist Liebe auf den ersten Metern."

30 km/h ist der Pagani Huayra schneller als sein italienischer Kollege, ...

... was vor allem am Leichtbau liegt.

Der Pagani trägt ein Monocoque aus Karbon-und Titanfaser, Ferrari setzt auf ein Aluminium-Chassis.

Je nach Tempo, Gierrate, Querbeschleunigung, Gaspedalstellung und Lenkwinkel bewegen sich die Flaps.

Der Pagani Huayra knackt locker die 370 km/h Marke.

Der Modellname "Huayra" bedeutet "Gott des Windes". Intern heißt er bei Pagani einfach C9.

Leicht, leichter, Pagani: Mit 240 Karbonfaser-Bauteilen wiegt der Huayra nur rund 1.350 Kilogramm.

"Pagani Huayra im Grenzbereich? Spät in die Kurve reinbremsen, Einlenken per Gedankenübertragung."

730-PS-Kunstwerk: Der AMG-V12 mit zehn Kilogramm leichter Titan-Abgasanlage.

Jedes AMG-Triebwerk für den Pagani wurde vom Erbauer in Affalterbach signiert.

Das Auspuffquartett mit seinen martialischen Rohren wiegt dank Titan als Werkstoff verblüffend wenig.

Die Luftansaugstutzen liegen beim Pagani wie aufmodelliert am Heck.

Eine Auspuff-Batterie mit vier Endrohren hat etwas von einem Geschütz. Schließlich ist der Pagani Huayra auch ein Geschoss.

Man sitzt nur entspannt, solange einem der Huayra-Preis noch unbekannt ist: schlappe 1.061.480 Euro.

Traumkurven: Die Instrumenten-Beleuchtung kann zwischen Weiß, Grün, Blau, Gelb und Rot wechseln.

Allein der Zündschlüssel ist ein Design-Traum.

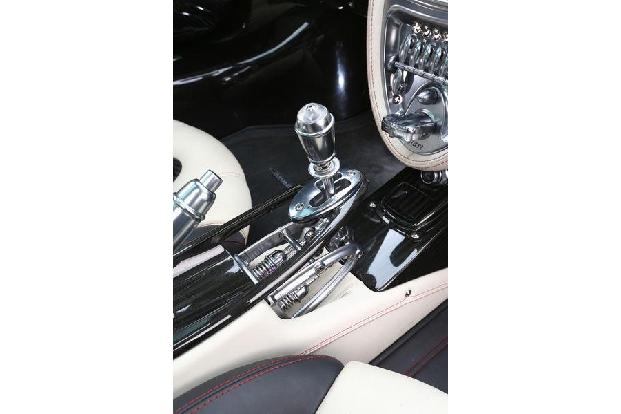

Nur Fliegen ist schöner: Kipphebel aus Aluminium im Luftfahrt-Stil.

Wer möchte da nicht mal an den Schaltern drücken. Schon der Warnblinker ist eine Show, die einem Triebwerksanlasser in einer Passagiermaschine ähnelt.

Auch der Sound ist Pagani: Koaxial-Chassis, die Fahrer und Beifahrer von hinten beschallen.

Das Cockpit des Pagani Huayra ist vom Design her einzigartig. Das Normalste sind wohl noch die Schnappschlösser des Sicherheitsgurtes.

Schalt- und Handbremshebel sind nichts anderes als Kunstwerke. Die funktionieren.

Die Sitzschalen sind aus Karbon, die Belederung ist zweifarbig gehalten. Trotz der kleinen Rennkanzel sitzt man nicht eingezwängt.

Der Pagani hat dank seiner Keramikbremsanlage und wenig Gewicht gegenüber dem Ferrari Vorteile.

Selbst bei den Scheinwerfer-Gehäusen ist Karbon im Spiel. Nur so lassen sich fast 300 Kilogramm gegenüber dem Ferrari einsparen.

Trotz ähnlicher Leistungswerte interpretieren Ferrari und Pagani das Thema 700-PS-Plus sehr unterschiedlich.

Für den F12 Berlinetta spricht neben den sportlichen Attributen vor allem seine uneingeschränkte Alltagstauglichkeit mit langstreckentauglichem Federungskomfort.

Zum Preis von vier F12 rollt mit dem Huayra ein Automobil-Kunstwerk zu den wenigen Käufern, das nicht nur einen hohen optischen Wow-Effekt hat, sondern auch im Grenzbereich mit Perfektion glänzt.

Beide V12-Helden vereint die einfache Fahrbarkeit am Limit. Hinterhältige Lastwechselreaktionen sind ihnen nahezu fremd.

Den Handlingkurs in Nardo umrundet der Pagani Huayra zehn Sekunden schneller als der Zonda F Clubsport. Der Ferrari F12 nimmt dem Enzo in Fiorano zwei Sekunden ab.

Horacio Pagani: der Mann hinter den Traumwagen: Horacio Pagani wurde am 10. November 1955 in Casilda (Argentinien) geboren. 1983 zog er nach Italien. Ab 1984 arbeitete Pagani für Lamborghini, bevor er sich 1988 als Karbonspezialist selbstständig machte. 1992 folgte die Gründung von Pagani Automobili. Das bisher einzige Modell namens Zonda wurde von 1999 bis 2011 in verschiedenen Versionen 131 Mal gebaut. Motorenpartner AMG lieferte bereits für die Zonda-Derivate Zwölfzylinder-Motoren.

Das Autodromo di Modena liegt westlich von Modena und bietet einen 2.007 Meter langen Rundkurs. Auf der 480 Meter langen Zielgeraden kann man nochmal ordentlich Gas geben.