E-Fuel-Anlagen für Europas Streitkräfte

Rheinmetall hat ein Konzept entwickelt, mit dem europäische Streitkräfte künftig ihren Kraftstoff unabhängig von globalen Lieferketten produzieren könnten.

Das Vorhaben mit dem Titel "Giga PtX" sieht den Aufbau mehrerer hundert dezentraler Anlagen zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe vor. Ziel ist eine größere Energieunabhängigkeit im Verteidigungsfall und eine stabilere Infrastruktur für Armeen und sicherheitsrelevante Einrichtungen.

Nach Angaben des Unternehmens sollen die modular aufgebauten Anlagen je nach Bedarf Diesel, Schiffsdiesel oder Kerosin erzeugen können. Die Produktionskapazität wird mit jährlich 5.000 bis 7.000 Tonnen pro Standort angegeben. Rheinmetall übernimmt dabei die Rolle des Generalunternehmers und will Konzeption, Bau, Systemintegration sowie Wartung und Betrieb verantworten.

Ziel ist eine eigenständige Kraftstoffversorgung, die ohne Import fossiler Energieträger auskommt. "Wir bieten unseren Kunden eine ganzheitliche Lösung – von der Engineering-Phase bis zum langfristigen Betrieb", heißt es aus dem Unternehmen.

Energieautarkie für Militär und kritische Infrastruktur

Rheinmetall sieht in der dezentralen E-Fuel-Produktion ein sicherheitspolitisches Instrument. "Kriegstüchtigkeit erfordert eine resiliente Energieinfrastruktur. Die Aufrechterhaltung von Lieferketten für fossilen Kraftstoff wird für die europäischen Staaten im Verteidigungsfall herausfordernd sein", erklärte Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender der Rheinmetall AG. Das Projekt solle zugleich zur industriellen Transformation, zum Klimaschutz und zur sicherheitspolitischen Resilienz Europas beitragen.

Auch Birgit Görtler, Vice President Sales Hydrogen bei Rheinmetall, betonte: "Wir haben genau die Partner, die wir brauchen. Wir sind bereit und können sofort loslegen. Wir stehen sprichwörtlich Gewehr bei Fuß, um die Kraftstoffresilienz in Deutschland und Europa nachhaltig zu stärken."

Politische Rahmenbedingungen noch offen

Noch handelt es sich um ein Konzept, kein genehmigtes Vorhaben. Rheinmetall betont, dass die Umsetzung kurzfristig starten könnte, sobald die politischen und regulatorischen Grundlagen feststehen. Konkrete Standorte, Zeitpläne oder Finanzierungsdetails gibt es bislang nicht.

Fachleute sehen dennoch Chancen: Die Kombination aus grünem Wasserstoff, CO₂-Abscheidung und dezentraler Kraftstoffproduktion könnte militärische Einsatzfähigkeit und zivile Energieversorgung gleichermaßen stärken. Nach Berechnungen unabhängiger Organisationen ist das Militär weltweit für rund 5,5 Prozent der globalen CO₂-Emissionen verantwortlich. Eine nachhaltigere Versorgung ließe sich also auch klimapolitisch begründen.

Technologischer Aufbau mit deutschen Partnern

Für das Projekt hat Rheinmetall mehrere Partner aus der deutschen Energie- und Wasserstoffindustrie eingebunden. Das Dresdner Unternehmen Sunfire liefert Elektrolyseure, die den für die Synthese benötigten Wasserstoff erzeugen. Neben der klassischen Druck-Alkali-Technologie kommt die Hochtemperaturvariante SOEC (Solid Oxide Electrolysis Cell) zum Einsatz, die bei etwa 850 Grad Celsius arbeitet. Sie nutzt Dampf oder industrielle Abwärme und erreicht nach Unternehmensangaben Wirkungsgrade von bis zu 84 Prozent, in der nächsten Generation sogar 89 Prozent.

Den notwendigen Kohlenstoff liefert Greenlyte Carbon Technologies aus Essen. Das Start-up hat ein Verfahren entwickelt, mit dem CO₂ direkt aus der Umgebungsluft abgeschieden und gleichzeitig grüner Wasserstoff gewonnen werden kann. Durch diese Technologie sind die Anlagen laut Rheinmetall von bestehender Infrastruktur entkoppelt und damit flexibel bei der Standortwahl.

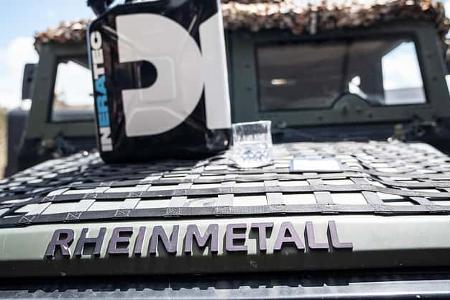

Das Karlsruher Unternehmen Ineratec übernimmt die Umwandlung von Wasserstoff und CO₂ in synthetische Kraftstoffe. Dafür werden die sogenannten Reverse-Water-Gas-Shift- und Fischer-Tropsch-Prozesse eingesetzt. Ineratec betreibt bereits in Frankfurt-Höchst eine Power-to-Liquid-Anlage mit einer Jahreskapazität von 2.500 Tonnen.