Forschende haben das Potenzial von Wärmepumpen untersucht, um Deutschlands Wärmebedarf nachhaltig zu decken. Die Nutzung erfordert jedoch strategische Planung und Überwindung von Preisnachteilen.

Forschende haben das Potenzial von Wärmepumpen untersucht, um Deutschlands Wärmebedarf nachhaltig zu decken. Die Nutzung erfordert jedoch strategische Planung und Überwindung von Preisnachteilen.

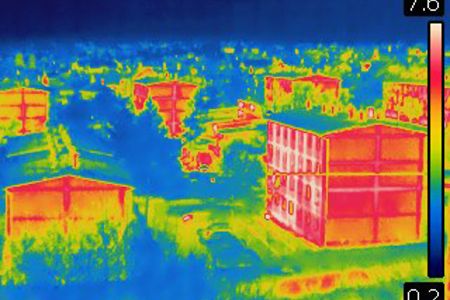

Bei der Anpassung an den Klimawandel hinkt der Gebäudesektor weit hinterher, besonders die Dekarbonisierung der Heizung verläuft nur schleppend. Noch immer stammen etwa 80 Prozent der Energie für Heizung und Warmwasser aus fossilen Brennstoffen.

Der Trend zur Installation kleiner, luftbasierter Wärmepumpen sorgt zwar aktuell für einen Rückgang der Nutzung fossiler Brennstoffe, sinnvoller wäre jedoch, bei der Wärmeversorgung auf Großwärmepumpen mit Fernwärme umzusteigen, da das Potenzial hierfür bereits vorhanden ist.

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass oberflächennahe und tiefe Geothermie, Grundwasser-Aquifere, Grubenwasser sowie Abwärme von Industrieanlagen und Rechenzentren als Wärmequellen für Großwärmepumpen genutzt werden könnten.

Forschende der Fraunhofer-Einrichtung für Energieinfrastrukturen und Geothermie haben den Bedarf Deutschlands an Wärme und Warmwasser bis 200 Grad Celsius untersucht, um herauszufinden, ob dieser Bedarf durch Großwärmepumpen gedeckt werden kann.

Die Organisation Agora Energiewende kam zu dem Ergebnis: „Deutschland verfügt über mehr Umwelt- und Abwärmequellen als wir brauchen, um den gesamten Wärmebedarf für Temperaturen bis 200 Grad zu decken. Mit Großwärmepumpen werden diese Wärmequellen großflächig für die Fernwärmeversorgung und in der Industrie nutzbar."

Ein großer Vorteil von Großwärmepumpen besteht darin, dass sie nur dann in Betrieb genommen werden, wenn ausreichend Strom zur Verfügung steht. Überschüssige Wärme kann in Großwärmespeichern zwischengespeichert und bei Bedarf genutzt werden, insbesondere, wenn keine erneuerbaren Energiequellen zur Stromerzeugung verfügbar sind.

Die Anlagen können die maximale Wärmelast für 15 bis 21 Stunden abdecken und tragen somit zur Entlastung der Stromnetze bei. Darüber hinaus verbessern sie die CO₂-Bilanz der Wärmeerzeugung.

Derzeit wird das größte Potenzial für Großwärmepumpen in Deutschland jedoch kaum genutzt. Anfang 2023 waren lediglich 30 solcher Anlagen mit einer Gesamtleistung von 60 Megawatt in Betrieb.

Um das volle Potenzial von Großwärmepumpen zu nutzen, müssen allerdings noch Herausforderungen, wie eine kommunale Wärmeplanung, eine strategische Ausweitung des Angebots und die Behebung von Preisnachteilen im Vergleich zu fossilen Energieträger, angegangen werden.