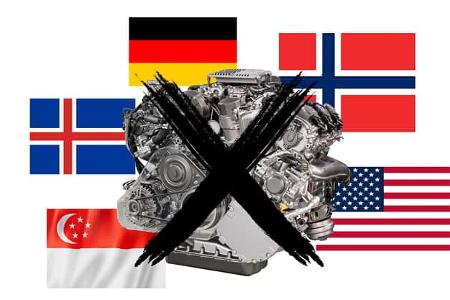

Verbrenner-Aus weltweit ohne gemeinsamen Plan

Weltweit planen Regierungen das Aus für den Verbrennungsmotor – doch Tempo und Zieljahr unterscheiden sich stark. Für die Autoindustrie bedeutet das: viele Märkte, viele Regeln, wenig Verlässlichkeit.

Ab 2035 dürfen nur noch CO₂-freie Neuwagen auf den Markt kommen. Doch was nach einem globalen Wandel klingt, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als regionales Flickwerk. Weltweit setzen Regierungen völlig unterschiedliche Maßstäbe – von ehrgeizig über zögerlich bis hin zur offenen Kehrtwende. Für die Autoindustrie wird genau das zum Problem.

Das ehrgeizigste Ziel verfolgt Norwegen: Schon ab 2025 sollen dort keine neuen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. Möglich macht das ein Mix aus hoher Kaufkraft, staatlichen Steuererleichterungen und dichtem Netz an Schnellladesäulen. Tatsächlich waren im Jahr 2023 bereits rund 80 Prozent aller Neuzulassungen reine Elektroautos.

Island folgt mit demselben Zieljahr, wenn auch mit deutlich geringerer Fahrzeugdichte. Großbritannien, Singapur und Israel setzen den Ausstieg bei 2030 an. In London etwa soll das Verbot für reine Verbrenner bereits ab diesem Zeitpunkt gelten – Hybride erhalten eine kurze Übergangsfrist bis 2035. In Singapur gilt: Wer ab 2030 noch einen neuen Benziner kauft, bekommt keine staatlichen Zulassungszertifikate mehr.

Ganz anders die Lage in den USA: Präsident Trump hat mit dem Regierungswechsel 2025 die CO₂-Grenzwerte für Pkw gestrichen. Die Umweltbehörde EPA verzichtet künftig auf die "Endangerment Finding"-Regulierung. Damit ist das angedachte Verkaufsverbot für Verbrennerfahrzeuge ab 2035 faktisch vom Tisch.

Globale Uneinigkeit als Herausforderung für Hersteller

Die Folge dieser divergierenden Strategien: Automobilhersteller müssen ihre Flotten mehrfach aufstellen. Ein Modell für Europa muss andere Emissionsnormen erfüllen als das Pendant für Singapur oder die USA. Ladeanschlüsse, Batterienormen, Getriebevarianten – all das variiert je nach Markt. Die Entwicklungszyklen für Fahrzeuge betragen rund sieben Jahre. Politische Entscheidungen können sich aber binnen Monaten ändern.

Hinzu kommt die Grauzone der Übergangstechnologien: Während die EU immer noch ein bisschen über E-Fuels als Ausnahme diskutiert, setzen asiatische Hersteller weiterhin stark auf Plug-in-Hybride. In den USA feiern derweil großvolumige V8-Motoren eine Renaissance, ohne Rücksicht auf globale Emissionsziele.

Für Zulieferer, Entwickler und Marken entsteht daraus ein gefährlicher Mix aus Kosten, Unsicherheit und strategischen Sackgassen. Die Folge: Weniger Investitionen in echte Innovation – und mehr Fokus auf das Überleben im regulatorischen Labyrinth.