Warum Axialflussmotoren so besonders sind

Axialflussmotoren gelten als eine neue Stufe der Elektromotorentechnik. Ihre Bauweise bringt Vorteile bei Gewicht, Kühlung und Drehmoment.

Wer Elektroautos fährt oder sich für deren Technik interessiert, begegnet meist Motoren, die im Prinzip alle ähnlich funktionieren. Sie sind rund, haben einen feststehenden äußeren Teil, den sogenannten Stator, und innen rotiert ein Rotor. Diese Bauform heißt Radialflussmotor. Der magnetische Fluss, also die unsichtbaren Feldlinien, die den Motor in Bewegung setzen, verläuft bei ihnen radial, also quer zur Drehachse. Doch es gibt eine Alternative, die von einigen Herstellern gezielt eingesetzt wird: den Axialflussmotor.

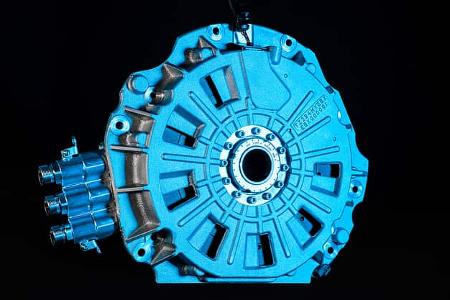

Anders als der Radialmotor ist er nicht länglich-zylindrisch, sondern scheibenförmig aufgebaut. Statt eines Rotors im Zentrum, der von einem Stator umschlossen ist, wechseln sich bei ihm mehrere Scheiben von Rotoren und Statoren ab, die auf derselben Achse sitzen. Der magnetische Fluss verläuft parallel zur Drehachse – daher der Name Axialfluss. Diese scheinbar einfache Umstellung der Geometrie hat weitreichende Folgen.

Schmale Bauform

Die Bauform erlaubt einen größeren Durchmesser bei gleichzeitig geringer Breite. Ein Motor von Yasa, einem britischen Hersteller im Besitz von Mercedes-Benz, misst beispielsweise rund 30 Zentimeter im Durchmesser, aber nur knapp elf Zentimeter in der Breite. Damit eignet er sich für den platzsparenden Einbau in Fahrzeugachsen. Durch die kompakte Scheibenform reduziert sich die Menge an schwerem Eisen und Kupfer. Yasa verzichtet zudem auf das sogenannte Statorjoch, was die Eisenmasse um bis zu 80 Prozent verringert. So ergibt sich ein deutlich geringeres Gewicht bei gleichzeitig hoher Leistungsfähigkeit.

Die Geometrie verbessert auch die Kühlung. Bei Axialflussmotoren sitzen die Kupferspulen weiter außen und bieten dadurch mehr Oberfläche, über die Wärme abgeleitet werden kann. Yasa nutzt Öl zur direkten Kühlung dieser stark belasteten Bauteile. Da Kupfer und Permanentmagnete empfindlich auf hohe Temperaturen reagieren, ist eine effiziente Wärmeabfuhr entscheidend für die Haltbarkeit. Ein besser gekühlter Motor kann länger nahe an seiner Maximalleistung betrieben werden, ohne Schaden zu nehmen.

Mehr Drehmoment

Neben der Kühlung profitieren Axialflussmotoren auch beim Drehmoment. Da der Rotor hier den gleichen Durchmesser wie der Stator hat, wirkt die magnetische Kraft über einen größeren Hebelarm. Drehmoment ist nichts anderes als Kraft mal Hebel. Yasa gibt an, dass sich dadurch bis zu 30 Prozent mehr Drehmoment gegenüber gleich schweren Radialflussmotoren erzielen lässt. Für Autos bedeutet das kräftigere Beschleunigung und bessere Leistungsentfaltung.

All diese Vorteile machen Axialflussmotoren technisch reizvoll, doch sie haben auch Nachteile. Ihre Herstellung ist komplexer und damit teurer. Für Klein- und Mittelklassefahrzeuge, bei denen Kosten eine zentrale Rolle spielen, ist diese Technik derzeit kaum darstellbar. Anders sieht es bei hochpreisigen Sportwagen aus. Hier zählt maximale Leistung bei geringem Gewicht, und der höhere Preis lässt sich eher rechtfertigen. So setzt Mercedes-AMG künftig in seinen elektrischen Topmodellen auf diese Motoren, ebenso Lamborghini in seinen Hybrid-Sportwagen. Auch Ferrari nutzt bereits einen Axialflussmotor im SF90 Stradale.

Einsatz im AMG Concept GT XX

Im Falle von Mercedes-AMG zeigt sich der Nutzen dieser Technik bereits am Concept GT XX, dem Vorboten der kommenden elektrischen Sportlimousine. Im Mercedes-AMG Concept GT XX arbeiten drei kompakte Yasa-Axialfluss-Motoren, die zusammen mehr als 1.000 kW (1.360 PS) leisten.

Die Zukunft dieser Motoren dürfte davon abhängen, ob sich die Kosten durch industrielle Fertigung senken lassen. Technisch jedenfalls haben sie das Potenzial, die Elektromobilität auf ein neues Niveau zu heben, indem sie mehr Leistung und Drehmoment bei weniger Gewicht ermöglichen.