Raspberry Pi: Installation und Einrichtung

Der Raspberry Pi weist im Hinblick auf die Installation des Betriebsystems einige Unterschiede zum klassischen Linux auf. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie hier achten müssen.

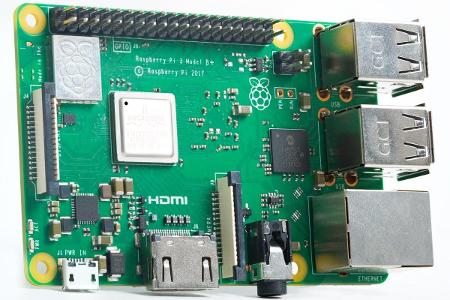

Der Raspberry Pi ist ein besonders kleiner Computer, der fast geräuschlos arbeiten kann. Die Anschaffungskosten liegen bei überschaubaren 40 Euro. Der Raspberry Pi 3 ist das aktuelle Modell und verfügt über Anschlüsse für Ethernet und USB 2.0. Er kommuniziert kabellos per WLAN und Bluetooth. Der Arbeitsspeicher fällt mit einem Gigabyte jedoch recht klein aus, und der ARM-Prozessor gehört sicherlich nicht zu den schnellsten. Ein Einsatz als Server ist dennoch möglich, und auch für Desktop-Anwendungen eignet sich der Raspberry Pi. Zudem wird die Hardwarebeschleunigung von HD-Videos unterstützt, was für Multimedia-PCs wichtig ist.

Linux ist für den Raspberry Pi mit ARM-Prozessor in speziell angepassten Versionen erhältlich. Die Installation läuft hier allerdings ein wenig anders ab als bei einem herkömmlichen Desktop-Linux. Haben Sie das System jedoch erst einmal zum Laufen gebracht, gibt es zum klassischen Linux aber keine großen Unterschiede mehr.

Die folgenden Tipps in unserem Ratgeber beziehen sich auf die Linux-Distribution Raspbian, die eine besonders weite Verbreitung bei Raspberry-Pi-Systemen genießt. Falls Sie eine andere Distribution verwenden, sollten sich die Tipps jedoch in ähnlicher Form ebenfalls nutzen lassen.

- Die richtige SD-Karte für den Raspberry Pi finden

Um das System booten zu können, benötigt der Raspberry Pi eine SD-Karte. Dabei ist die Transferrate der Karte für die Geschwindigkeit des Gesamtsystems entscheidend. Allerdings wurden die SD-Karten ursprünglich für das Speichern von Bildern auf einer Digitalkamera entwickelt. Die häufigen und kleinen Dateizugriffe, wie sie für ein Betriebssystem üblich sind, gehören deshalb nicht zu den Stärken dieser Karten. Die Entwickler des Raspberry Pi haben sich aus Kostengründen dennoch für ein SD-Lesegerät entschieden. Tatsächlich sollte die SD-Karte in der Praxis aber ausreichend sein und über eine lange Lebensdauer verfügen, selbst wenn sehr viele Schreibvorgänge erfolgen. Ab dem Raspberry Pi 2 werden übrigens Lesegeräte für microSD verbaut. Diese sollen eine höhere Stabilität mitbringen und weniger empfindliche Kontakte aufweisen. Wer häufige Abstürze beobachtet, sollte daher vielleicht einmal einen Wechsel auf microSD ausprobieren. Zudem sind die microSD-Karten etwas handlicher und bereits vom Smartphone her gut bekannt.

Leider liest der Raspberry Pi Daten nur mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 Megabyte pro Sekunde. Damit schöpft er nicht die Möglichkeiten von SD-Karten der Klasse 10 aus. Diese können nämlich im Prinzip sequenziell bis zu 90 Megabyte pro Sekunde erreichen. Da das Betriebssystem jedoch in der Regel eher kleine und viele Datenblöcke anfordert, liegt die Transferrate ohnehin meist unterhalb von 10 Megabyte pro Sekunde.

Achten Sie beim Kauf der SD-Karte aber dennoch auf ein Modell der Klasse 10. Dann geht das Aufspielen von Installationsimages am PC deutlich schneller vonstatten. Weiterhin sollten Sie zu Karten von Markenherstellern greifen. Dazu gehören zum Beispiel Samsung und SanDisk. Die Speichergröße sollte zwischen 8 und 32 Gigabyte liegen. - Die tatsächliche Arbeitsgeschwindigkeit der SD-Karten

Bevor Sie eine passende SD-Karte für Ihren Raspberry Pi kaufen, machen Sie sich erst einmal mit den Leistungsdaten der verschiedenen Produkte auf dem Markt vertraut. Hier bestehen nämlich zum Teil deutliche Unterschiede, wenn die Karten im Raspberry Pi zum Einsatz kommen sollen. Aktuelle Tests finden Sie auf Seiten wie www.pidramble.com. Unter dem Punkt Benchmarks gelangen Sie hier über microSD Card Benchmark zu aussagekräftigen Tests. Wichtig ist vor allem der Test 4k random write. Sehr gute Karten sind schwächeren Modellen in dieser Disziplin um den Faktor 5 überlegen. Beim sequenziellen Lesen hingegen liegen die Karten fast alle dicht beieinander. Es lohnt sich also durchaus, für eine gute Karte etwas mehr Geld auf den Tisch zu legen. Empfehlenswert sind die Samsung PRO+ und die SanDisk Extreme. - So testen Sie die Geschwindigkeit Ihrer SD-Karte

Wenn Sie möchten, dann können Sie Ihre SD-Karte auch einfach selbst auf Herz und Nieren prüfen. So finden Sie schnell heraus, ob die Karte für Ihren Raspberry Pi geeignet ist. Öffnen Sie dazu das Terminalfenster und geben Sie folgenden Befehl ein:

curl -L http://www.pcwelt.de/sdbench | sudo bash

In der Folge werden nun einige Tools heruntergeladen. Danach starten die Leistungstests. Diese Tests werden mit hdparm, dd und IOzone durchgeführt. Achten Sie hier vor allem auf die letzten beiden Ergebnisse von IOzone. Das sind nämlich die Werte für den 4k random read und den 4k random write, die am aussagekräftigsten sind. Im Paket IOzone3 ist das Programm IOzone unter Ubuntu verfügbar. Damit lassen sich die Geschwindigkeiten der SD-Karte auf dem PC und dem Raspberry Pi vergleichen. Um diesen Test durchzuführen, geben Sie den folgenden Befehl ein:

iozone -e -I -a -s 100M -r 4k -i 0 -i 1 -i 2

Festplatten sind SD-Karten deutlich überlegen, wenn es um das sequenzielle Lesen und Schreiben geht. Hier sind etwa 100 Megabyte pro Sekunde erreichbar. Anders sieht es bei den zufälligen Daten aus. Die herkömmliche Festplatte weist gegenüber einer SD-Karte kaum Vorteile auf. Sie können also davon ausgehen, dass Ihr Raspberry Pi in der entsprechenden Disziplin ordentliche Ergebnisse liefern wird.

Wenn Sie trotzdem mehr Geschwindigkeit für Ihr System wünschen, dann können Sie dieses natürlich auch von einem USB-Stick booten. Dieser sollte möglichst flott arbeiten. -

NOOBs für die Installation verwenden

Die Installation von neuen Betriebssystemen gelingt auf dem Raspberry mit einem minimalen Zeitaufwand. Über Ihr Linux auf dem PC befüllen Sie dafür die SD-Karte mit den erforderlichen Dateien. Dazu ist es natürlich notwendig, dass Sie für Ihren PC über ein passendes SD-Kartenlesegerät verfügen. Auf der Seite www.raspberrypi.org finden Sie im Downloadbereich das Tool NOOBs Lite, mit dem die Installation besonders leicht von der Hand geht. Der Download umfasst nur 30 Megabyte. Heruntergeladen wird das System erst später. Wenn Sie sich bereits sicher sind, dass Sie Raspberry Pi verwenden möchten, können Sie jedoch auch gleich die vollen 1,2 Gigabyte des regulären NOOBs herunterladen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, über die beiden NOOBs-Varianten Libre ELEC, Raspbian Lite, OSMC, Windows 10 IoT Core und Lakka RPi2 zu wählen.

Damit Sie NOOBs verwenden können, muss die SD-Karte in FAT32 formatiert sein. Das Formatieren der SD-Karte lohnt sich in jedem Fall, um die Kompatibilität zu erhöhen. Das Formatieren erfolgt über GParted. Sollte das Programm noch nicht installiert sein, geben Sie in der Befehlszeile folgenden Befehl ein:

sudo apt install gparted

Auf der rechten Seite des Fensters können Sie jetzt Ihren Kartenleser auswählen. Auf keinen Fall sollten Sie das falsche Laufwerk formatieren. Im Kontextmenü können Sie vorher Aushängen wählen, falls die Karte noch eingehängt sein sollte. Danach gehen Sie auf Gerät und dann auf Partitionstabelle erstellen. msdos ist die richtige Einstellung hinter Neuen Partitionstabellentyp auswählen. Danach klicken Sie auf Anwenden. Über den Punkt Neu im Kontextmenü können Sie jetzt eine neue Partition erstellen. Hierbei muss es sich um eine primäre FAT32-Partition handeln. Gehen Sie auf Bearbeiten, dann auf Alle Vorgänge ausführen und klicken Sie anschließend auf Anwenden. Jetzt können Sie das Programm GParted wieder schließen und die SD-Karte einbinden. Die SD-Karte ist nun bereit, die Dateien aus dem Zip-Archiv von NOOBs aufzunehmen.

Klicken Sie im Dateimanager auf die Schaltfläche für das Auswerfen des Laufwerks. Setzen Sie dann die SD-Karte in den Raspberry Pi ein. Schließen Sie das Netzteil an und warten Sie, bis die NOOBs-Oberfläche erscheint. Sie müssen dann einen Haken vor das Betriebssystem setzen, das Sie installieren möchten. Es ist sogar die Installation von mehreren Betriebssystemen parallel möglich. Mit einem Klick auf Install schließen Sie den Vorgang ab.

Eine nachträgliche Installation von Systemen ist übrigens nicht möglich. Zwar haben Sie die Möglichkeit, NOOBs noch einmal aufzurufen, indem Sie während des Bootvorgangs die Shift-Taste gedrückt halten und auf diesem Weg in ein Recovery-Menü gelangen. Hier können Sie allerdings nur auswählen, dass alle Systeme neu installiert werden. Dabei gehen jedoch alle Daten und bisher vorgenommene Einstellungen verloren.

Sollten Sie sich entschieden haben, mehrere Systeme zu installieren, können Sie diese nach dem Start in einem Auswahlmenü anwählen. Warten Sie einfach 10 Sekunden ab, um das zuletzt gestartete System zu verwenden. -

System über Image-Datei installieren

Sie müssen nicht unbedingt NOOBs nutzen. Als Alternative können Sie eine Image-Datei des gewünschten Betriebssystems schreiben und von dort aus die Installation vornehmen. Unter dem Punkt Third Party Operating System Images finden Sie auf der Seite www.raspberrypi.org entsprechende Links im Downloadbereich.

In der Regel sind die Dateien in ein ZIP-Archiv gepackt. Aber auch Formate wie gz oder xz sind üblich. Das Extrahieren ist über den Dateimanager möglich. Suchen Sie dazu den Menüpunkt Hier entpacken.

Nach dem Entpacken erhalten Sie eine Datei, die den Namen des Archivs trägt. Die Endung lautet jetzt jedoch .img.

Gehen Sie ins Terminal und überprüfen Sie, ob die SD-Karte eingebunden ist. Das erledigen Sie mit dem Befehl df. Eine eingehängte Karte müssen Sie erst mit folgendem Befehl aushängen:

sudo umount /dev/sdx1

Die Zeichenkette sdx1 ersetzen Sie dabei durch den Gerätepfad, den Sie über df ermittelt haben. Sollte die Karte nicht eingehängt sein, können Sie den Befehl sudo parted -I verwenden, um den Pfad herauszufinden.

Gehen Sie nun in das Verzeichnis mit dem entpackten Image und schreiben Sie dieses auf die SD-Karte. Das gelingt mit diesen Befehlen:

cd ~/Downloads

sudo dd bs=1M if=2016-11-25-ras pbian-jessie.img of=/dev/sdx

sync

Auch hier müssen Sie wieder sdx durch den jeweiligen Gerätepfad ersetzen. Überprüfen Sie lieber zweimal Ihre Eingabe. Denn machen Sie an dieser Stelle einen Fehler, dann überschreiben Sie das falsche Laufwerk.Hinweis: In der Regel gibt es keinen Grund, von Raspbian als Betriebssystem abzuweichen. Damit profitieren Sie von der größten Kompatibilität mit der Hardware, zum Beispiel was WLAN oder Bluetooth betrifft. Einige dieser Funktionen stehen unter anderen Betriebssystemen zum Teil gar nicht zur Verfügung. Wählen Sie eines der anderen Betriebssysteme wie Open ELEC oder OSMC deshalb nur dann, wenn Sie einen bestimmten Grund dafür haben.

-

System über USB oder Netzwerk starten

Leider sind SD-Karten nicht gerade schnell, und die Handhabung ist umständlich. Es stehen jedoch Alternativen zur Verfügung. So lässt sich Raspbian auch über USB starten. Das bietet den Vorteil, dass Sie von einer ungleich höheren Geschwindigkeit dieser Schnittstelle profitieren. Zudem können Sie jederzeit den USB-Stick wechseln und dadurch verschiedene Betriebssysteme verwenden. Ab dem Raspberry Pi 3 funktioniert das sogar, ohne dass eine SD-Karte eingesteckt ist. Bei älteren Versionen ist die SD-Karte weiterhin als Bootmedium erforderlich.

Denken Sie jedoch daran, dass es sich bei diesem neuen Bootverfahren von USB noch um eine Betafunktion handelt. Ist der Stick oder die USB-Festplatte nach zwei Sekunden nicht betriebsbereit, kann die Bootpartition vom System nicht gefunden werden. Das stellt gerade bei den etwas langsamer startenden USB-Festplatten häufig ein Problem dar. Aus diesem Grund sollten Sie lieber auf einen flotten USB-Stick setzen. Weiterhin gilt zu beachten, dass Raspbian nicht über NOOBs installiert worden sein darf.

Beginnen Sie damit, dass Sie Ihr Raspbian auf einer SD-Karte installieren. Gehen Sie dabei wie unter Punkt 4 beschrieben vor. Jetzt muss das System mit diesem Befehl aktualisiert werden:

sudo apt-get update && sudo apt-get -y upgrade

Nun müssen Sie noch die Betafirmware installieren. Danach können Sie das System neustarten:

sudo BRANCH=next rpi-update

sudo reboot

Die Bootfunktion für USB muss erst aktiviert werden. Das erledigen Sie mit:

echo program_usb_boot_mode=1 | sudo tee -a /boot/config.txt

sudo reboot

Im Terminal überprüfen Sie nochmals, ob der Bootmodus auch wirklich richtig eingestellt ist:

vcgencmd otp_dump | grep 17:

Die Zeichenkette 17:3020000a ist hier das richtige Ergebnis, 17:1020000a wäre falsch. -

Nun können Sie das System auf USB übertragen. Dazu schließen Sie das USB-Laufwerk an den Raspberry Pi an. Im Menü suchen Sie den Punkt Zubehör und gehen dann auf SD Card Copier. Wählen Sie Ihr USB-Gerät aus und bestätigen Sie den Vorgang mit Start. Das System fragt Sie noch einmal, ob Sie die Daten auf den Stick kopieren möchten. Klicken Sie auf Ja. Alle bereits auf dem Stick befindlichen Daten werden dabei verloren gehen. Nach erfolgtem Kopiervorgang können Sie die Partition in das Dateisystem Ihres Raspbian einbinden:

sudo mount /dev/sda2 /mnt

sudo mount /dev/sda1 /mnt/boot

Die Partitionsbezeichnungen haben sich geändert und müssen nun angepasst werden. Das erledigen Sie mit folgenden Befehlen:

sudo nano /mnt/boot/cmdline.txt

Hinter dem Eintrag root= geben Sie folgende Zeichenkette ein:

/dev/sda2

Bisher stand hier /dev/mmcblk0p2. Speichern Sie die geänderte Datei über den Tastaturbefehl Strg-S. Die Eingabe muss per Enter bestätigt werden, danach können Sie den Editor schließen. Letzteres erfolgt mit Strg-X. Die Datei /mnt/etc/fstab öffnen Sie dementsprechend im nano-Editor. In dieser Datei müssen Sie den Eintrag /dev/mmcblk0p1 auf /dev/sda1 ändern und den Eintrag /dev/mmcblk0p2 auf /dev/sda2. Erst jetzt können Sie den USB-Stick wieder aushängen:

sudo umount /mnt/boot /mnt

Trennen Sie die Verbindung zum Raspbian und ziehen Sie dann die Stromversorgung ab. Nehmen Sie die SD-Karte heraus und schließen Sie das Netzteil an. Nun sollten Sie sehen können, wie Ihr neues System von USB bootet.

Booten per Netzwerk: Ebenfalls möglich ist der Netzwerkboot. Der Bootloader wird automatisch nach einem Netzwerk suchen, wenn weder eine SD-Karte noch ein USB-Stick vorhanden sind. Auf diese Weise kann das System auch über das gefundene Netzwerk geladen werden. Leider fallen die Bootvorgänge hier jedoch sehr unzuverlässig aus. Diese Alternative ist also eher nicht empfehlenswert. -

Im neuen System zurechtfinden

Jetzt können Sie Ihre ersten Schritte im neuen Raspberry-Pi-System unternehmen. Nach dem ersten Starten finden Sie eine Benutzeroberfläche in englischer Sprache vor. Das können Sie jedoch schnell über die Einstellungen ändern. Hier sollten Sie auch gleich ein Passwort für Ihren Raspberry festlegen und neueste Updates installieren. Wenn Sie möchten, können Sie auch die automatischen Updates aktivieren.

Gehen Sie zunächst oben links auf Preferences und dann auf Raspberry Pi Configuration. Die Sprache ändern Sie unter Localisation und dann Set Locale. Als Sprache stellen Sie DE (German) ein. Das Character Set muss auf UTF-8 eingestellt werden. Bestätigen Sie dann mit OK. Weitere wichtige Einstellungen, die Sie vielleicht ändern möchten, finden Sie unter Set Timezone und Set Keyboard sowie unter Set WiFi Country.

Wenn Sie an einem Fernzugriff auf den Raspberry Pi interessiert sind, können Sie über die Registerkarte Interfaces hierfür relevante Dienste aktivieren. Dazu gehören SSH und VNC. Das Standardpasswort für den Systemzugriff lautet raspberry, der zugehörige Nutzername pi. Unter System können Sie diese Einstellungen ändern. Auch der Rechnername lässt sich hier ändern. Nach dem Bestätigen mit OK werden Sie gefragt, ob das System neu gestartet werden soll (Would you like to reboot now?). Bestätigen Sie mit Yes.

Die Konfiguration des Systems lässt sich über ein weiteres Tool vornehmen, das Sie über das Terminal starten:

sudo raspi-config

Die Einstellungen unterscheiden sich nicht von jenen der grafischen Benutzeroberfläche. Zwei zusätzliche Einstellungen finden sich hier aber doch. So können Sie zum Beispiel festlegen, ob für die Audioausgabe HDMI oder Klinkenbuchse mit 3,5 Millimeter verwendet wird. Möchten Sie die experimentelle Hardwarebeschleunigung per OpenGL nutzen, dann wählen Sie den GL-Driver aus. Das ist nützlich, wenn Sie Spiele wie Neverball testen wollen.

-

Updaten und Upgrades einspielen:

Über die Paketverwaltung können Sie zusätzliche Software hinzufügen und diese jederzeit aktualisieren. Die Paketverwaltung finden Sie über Einstellungen und Add/Remove Software.

Über die Befehlszeile können Sie natürlich ebenfalls in die Paketverwaltung gelangen:

sudo apt update

sudo apt upgrade

Falls Sie Ihren Raspberry als Server verwenden möchten, könnte das automatische Einspielen von Sicherheitsupdates interessant sein. Dafür benötigen Sie diese Software:

sudo apt install unattended-upgrades

Ihr System geht die Paketlisten täglich durch und installiert die neuesten Sicherheitsupdates. -

Instabiles System - Das Netzteil könnte schuld sein

Ist das Netzteil zu schwach, werden Sie mit einem instabilen System zu kämpfen haben. Das erkennen Sie zum Beispiel daran, dass der Rechner häufig hängenbleibt. Beim Systemstart zeigt der Raspberry Pi oben rechts dann entweder einen bunten Kasten oder ein Blitzsymbol an. In beiden Fällen müssen Sie sich um das Netzteil kümmern oder ein besseres besorgen.

Damit der Raspberry Pi ab der Version 3 ordnungsgemäß arbeiten kann, benötigt er ein Netzteil mit wenigstens 2,5 Ampere. Verfügen Sie noch über eines der älteren Modelle, können auch 2 Ampere ausreichend sein. Fällt die Leistung des Netzteils zu gering aus, ist ein Start des Systems dennoch häufig möglich. Allerdings wird das System nicht sehr stabil laufen. Fehlfunktionen sind die Folge. Das merken Sie vor allem dann, wenn Sie den Raspberry Pi fordern. Das kann der Fall sein, wenn Sie Netzwerkfunktionen wie WLAN und Bluetooth nutzen und gleichzeitig eine leistungshungrige USB-Festplatte betreiben möchten. Der Strom reicht dann einfach nicht mehr aus.

Ein Netzteil hoher Qualität mit einer ausreichenden Leistung ab 2,5 Ampere sollte es also in jedem Fall sein. Im Zweifelsfall greifen Sie gleich zu einem Netzteil mit 3 Ampere. Dann sind Sie auf der sicheren Seite und verfügen noch über Leistungsreserven. Passende Netzteile finden Sie online bereits zu Preisen ab 10 Euro. -

System über ein Backup absichern

Das Einrichten von Raspbian nimmt durchaus einige Zeit in Anspruch. Aus diesem Grund lohnt es sich, ein Sicherheitsbackup zu erstellen. Ein solches Backup können Sie zum Beispiel auf einer eigens dafür bereitgehaltenen zweiten SD-Karte einrichten. Achten Sie darauf, dass die Backup-SD-Karte genauso groß ist oder größer. Haben Sie die Karte eingesteckt, dann gehen Sie im Menü auf Zubehör und danach auf SD Card Copier. Hinter dem Punkt Auf Gerät kopieren wählen Sie das Laufwerk aus, auf dem Sie das Backup speichern möchten. Danach klicken Sie auf Start und bestätigen mit Ja.

Das Tool dd kann ebenfalls für das Erstellen von Backups auf Linux-PCs verwendet werden. Dafür muss der PC natürlich mit einem passenden Kartenleser ausgestattet sein. Nutzen Sie df, um den Laufwerkspfad zu ermitteln. Mit folgendem Befehl können Sie das Backup erstellen:

sudo dd if=/dev/sdx of=raspbian.img bs=4M

Die Zeichenkette /dev/sdx muss durch Ihren Laufwerkspfad ersetzt werden. Möchten Sie das Backup später einspielen, dann passen Sie bei diesem Befehl nur die Parameter für if und of an. -

Multimedia-Funktionen hinzufügen

Ist Ihr neues Raspbian installiert, existieren jedoch noch keine Programme, um Videos abspielen oder Audiodateien wiedergeben zu können. Hierfür passende Anwendungen wie etwa den VLC-Player können Sie über die Standard-Repositories installieren. Dazu gehen Sie im Menü auf Einstellungen und dann auf Add/Remove Software. Hier finden Sie viele passende Programme.

Mit Programmen wie dem VLC-Player oder dem SMPlayer erhalten Sie alle grundlegenden Funktionen, die Sie für das Abspielen von MP3 oder SD-Videos benötigen. HD-Videos lassen sich häufig nur mit Rucklern wiedergeben, da die CPU-Belastung hoch ausfällt. Eine Hardwarebeschleunigung können beide Programme leider nicht nutzen. Der OMXPlayer hingegen ist dazu in der Lage, muss aber über die Kommandozeile aufgerufen werden. Ein solcher Befehl für die Wiedergabe eines Videos könnte zum Beispiel so aussehen:

omxplayer -o local meinvideo.mkv

Audio wird über die 3,5-Millimeter-Buchse wiedergegeben. Falls Sie eine Ausgabe über HDMI wünschen, müssen Sie den Parameter -o hdmi setzen. Über die Taste Q können Sie die im Vollbildmodus erfolgende Wiedergabe beenden.

Mit TBOPlayer erhalten Sie für den OMXPlayer auch eine grafische Oberfläche. Auf der Seite http://github.com/KenT2/tboplayer finden Sie ein passendes Script für das Setup. Später finden Sie das Tool dann im Dateimanager. Über den Kontexteintrag TBOPlayer spielen Sie Ihre Videos ab. Obwohl das Fenster keinen Rahmen hat, lässt es sich dennoch mit der Maus verschieben. Halten Sie Strg gedrückt, wenn Sie die Fenstergröße ändern möchten. -

Netzwerk für das Abspielen von Videos und MP3 nutzen

Häufig ist es so, dass Audio- und Videodateien nicht lokal verfügbar sind. Stattdessen werden sie irgendwo auf einem Netzlaufwerk gespeichert. Auch wenn ein Zugriff auf dieses Netzlaufwerk besteht, können Player wie zum Beispiel VLC diese Dateien häufig nicht wiedergeben. Das passiert immer dann, wenn das betreffende Netzwerklaufwerk passwortgeschützt ist. Um den Zugriff zu erhalten, müssen Sie zuerst den Benutzernamen und das richtige Passwort im VLC-Player eintragen. Dazu gehen Sie im Menü unter Werkzeuge auf Einstellungen und aktivieren dann die Option Alle unter Einstellungen zeigen.

Es erscheint ein Suchfeld, in das Sie smb eingeben. Klicken Sie dann auf das entsprechende Suchergebnis SMB und geben Sie Ihre Kontodaten ein. Danach klicken Sie auf Speichern.

Ebenfalls möglich ist, die Netzwerkfreigabe in das Dateisystem einzuhängen. Das bietet den Vorteil, dass ein Zugriff auch über Programme wie zum Beispiel den SMPlayer erfolgen kann. Erreichen können Sie das mit folgender Befehlseingabe im Terminal:

sudo mkdir /mnt/nas

sudo mount.cifs //[IP-Adresse]/[Freigabe] /mnt/nas -o user=[Benutzer]

Dabei gilt es, die Platzhalter zu beachten. Setzen Sie hier Ihren Benutzernamen ein ebenso wie die entsprechende IP-Adresse. Geben Sie dann das Passwort für das Netzwerklaufwerk an. So stellen Sie die Verbindung zum Server her. Wenn Sie dann auf die Dateien zugreifen möchten, müssen Sie im Dateimanager den Ordner /mnt/nas aufrufen. Jetzt sollte Ihr Player vollen Zugriff haben.

Häufig ist es nützlich, dass die Einbindung beim Systemstart automatisch erfolgt. Dann müssen Sie die Einstellungen nicht jedes Mal manuell abrufen. Das können Sie in der Konfigurationsdatei fstab einstellen:

sudo nano /etc/fstab

Folgende Zeile wird hier benötigt:

//[IP-Adresse]/[Freigabe] /mnt/nas cifs username=[Benutzer] ,passwd=[Passwort]

Auch hier gilt es wieder, Ihre jeweiligen Daten in die Platzhalter einzutragen.

Falls auf dem Server ein Schreibzugriff auf die Freigabe eingestellt sein sollte, dann steuern Sie diesen über die Benutzer- und Gruppen-ID.

Zur Veranschaulichung dazu folgendes Beispiel: Auf Ihrem Linux-System hat der bei der Installation eingerichtete Benutzer Schreibrechte. Seine ID lautet 1000. Der Standardbenutzer pi hat unter Raspbian ebenfalls die Benutzer-ID 1000. Aus diesem Grund hat auch der Benutzer pi den Schreibzugriff. Falls die IDs nicht identisch sein sollten, können Sie in der Datei /etc/fstab die folgende Zeile eintragen:

//[IP-Adresse]/[Freigabe] /mnt/nas cifs username=[Benutzer] ,passwd=[Passwort] ,uid=1000 ,gid=1000

Sollte sich die Freigabe auf einem Windows-Rechner befinden, müssen Sie die Angaben uid sowie gid trotzdem machen.

Viel Erfolg!