Biedermann, Brandstifter oder beides? Auf den ersten, flüchtigen Blick ist ein 400E von einem 200D kaum zu unterscheiden.

Biedermann, Brandstifter oder beides? Auf den ersten, flüchtigen Blick ist ein 400E von einem 200D kaum zu unterscheiden.

So kennen viele Bundesbürger den W124: Als Taxi. Hier eine frühe Version vor der ersten Modellpflege im Jahr 1989, gut an den schmalen Stoßleisten zu erkennen.

Vom 26. November bis 8. Dezember 1984 präsentierte Mercedes-Benz die neue Baureihe W124 im spanischen Sevilla internationalen Journalisten.

Dieser rote 230E aus der Vorserie war 1984 Teil der Presseflotte. Der Mercedes-124-Club präsentierte das Auto während der Techno Classica im April 2024 in Essen.

Für diesen 300D interessierte sich während des Genfer Autosalons künftige Kundschaft.

Mercedes brachte zunächst die Limousine auf den Markt. Der Kombi folgte 1985, das Coupé 1987.

Express-Laster: 300 TE mit Reihensechszylinder und bis zu 215 km/h Höchstgeschwindigkeit.

Den 300 TD Turbo treibt ein aufgeladener Reihensechszylinder-Diesel auf bis zu 195 km/h.

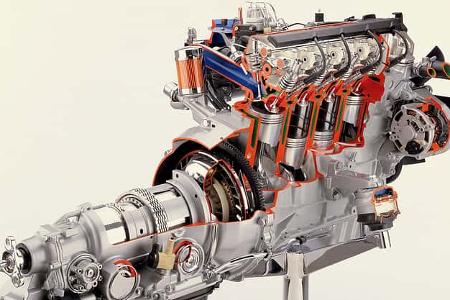

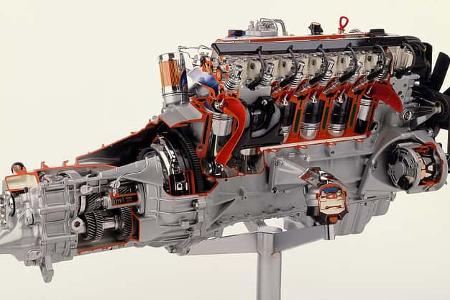

Erstmals baut Mercedes einen Personwagen mit Allradantrieb. Das 4Matic-System ist komplex, teuer und schwer. Der 300E wiegt mit Allradantrieb 120 kg mehr als ohne.

Der 300 CE-24 erreicht mit 220 PS aus einem Vierventil-Reihensechszylinder eine Höchstgeschwindigkeit von 237 km/h.

Das 300 CE-24 Cabriolet erscheint 1991. Es ist mit 6.343 Exemplaren eine der seltensten Versionen der Baureihe. Der Neupreis lag bei rund 100.000 Mark.

Der nur 776-mal gebaute 250D lang ist ein echte Rarität. Kein Wunder, kostete der Sechstürer mit Fünfzylinder-Dieselmotor doch als Neuwagen im Jahr 1989 happige 88.122 Mark. Die Kurzversion war für 45.144 Mark zu haben.

Porsche übernahm Entwicklung und Endmontage des 500E. Sein Erkennungszeichen: breitere Kotflügel, Nebelscheinwerfer in der Frontschürze.

Die Limousine mit der Technik des 500 SL läuft 250 km/h und ist längst ein Sammlerstück.

Mit der zweiten Modellpflege 1993 wurde aus dem 500E der E 500. Neu sind die 17-Zoll-Räder im Evo-Stil. Scheinwerfer und Haube sind ebenso wie die Namensgebung an C- und S-Klasse angepasst. Der Stern sitzt erstmals auf der Haube - und ist letztmals komplett vom Fahrerplatz aus zu sehen.

Die Modellpflege erhalten 1993 alle Versionen des W124. Außer beim T-Modell sind nun grau-rote Rückleuchten Standard. Vierventilmotoren werden schon 1992 eingeführt. Der E 220 hat 2,2 Liter Hubraum und 150 PS.

Made in Affalterbach: Der auf sechs Liter Hubraum aufgebohrte Vierventil-V8 im E60 AMG leistet 381 PS.

Arbeit im Windkanal. Im günstigsten Fall hat der W124 einen Luftwiderstandsbeiwert von Cw 0,29..

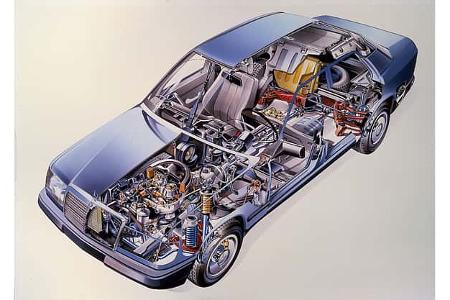

Die gute Aerodynamik trägt dazu bei, dass der W124 schneller und sparsamer ist als sein Vorgänger. Außerdem hat Mercedes das Leergewicht um bis zu 135 Kilogramm reduziert.

Entwicklungsarbeiten im Geräuschmesslabor: Weniger Lärm bedeutet weniger Stress.

Der Einarm-Hubwischer säubert 86 Prozent der Windschutzscheibe.

Volle Hütte: C 124 mit elektrisch einstellbaren und beheizbaren Ledersitzen, Tempomat, Klimaautomatik, Becker-Radio, Fahrerairbag und vier elektrischen Fensterhebern. Nicht im Bild: Der serienmäßige elektrische Gurtbringer.

Anfangs bietet Mercedes seinen Kunden gegen Aufpreis Velourspolster an. Der gemütliche Sitzstoff wirkt in diesem Umfeld befremdlich und soll wohl Traditionalisten den Umstieg leichter machen.

Sachlich wie eine Amtsstube: Extrem funktionales Cockpit ohne Firlefanz. Der Fahrer-Airbag war anfangs ein teures Extra, später serienmäßig.

Traditionalisten beschwören gern, dass der W 124 als letzter Mercedes eine Öldruckanzeige hat. Beruhigend, wenn der Zeiger gesunde Werte signalisiert. Die Striche im Tacho zeigen die Reichweite der Gänge an, hier sind es vier.

Genial: Das Handrad an der Sitzlehne zum Einstellen der Lehnenneigung sitzt an perfekter Stelle und hat eine doppelte Funktion: Ein Stück herausgezogen, kurbelt das Rad die Kopfstütze rauf und runter.

Eines der Merkmale, die 124er-Fahrer feiern: dritte Sonnenblende über dem Innenspiegel. Der bietet mit seiner Breite eine perfekte Sicht nach hinten - was auf die etwas zu kleinen Außenspiegel kurioserweise nicht unbedingt zutrifft.

Die Fondkopfstützen klappen auf Knopfdruck nach hinten. Gut erreichbarer und sauber aufgeräumter Verbandskasten.

Für den W 124 gab's aus dem W 201 bekannte Vierzylinder-Benzinmotoren. Die Zweiventiler vom Typ M 102 sind robust, laufruhig und sparsam.

Der M-103-Sechszylinder begeistert mit Laufkultur, Drehfreude und Klang. Dabei ist es fast egal, ob es sich um einen 260E mit 160 PS oder einen 300E mit 180 PS handelt.

Blick unters Blech: Dämpferbein-Vorderachse mit Dreieckslenker und komplexe Raumlenker-Hinterachse. Deren Aufhängungspunkte und Lager gilt es beim Kauf genau zu prüfen. Anfällig für Rost sind außerdem die Wagenheberaufnahmen und die Radläufe.

Diese Designskizze ist schon nah am späteren Serienauto.

Aus vielen Skizzen und einigen Modellen entsteht am Ende das finale Design.

Fast finaler Entwurf zum W124.

Der Vergleich mit S-Klasse W126 (links) und Vorgänger W 123 zeigt, wie modern der W 124 damals ist.

Mittel- und Kompaktklasse von Mercedes im Vergleich: 190E und 300E zeigen, was Designchef Bruno Sacco mit horizontaler Homogenität meint: Bei Mercedes-Modellen sollte immer eine Familienzugehörigkeit zu erkennen sein. Die grundsätzliche Designsprache ist gleich, doch der 190 hat zum Beispiel eine schärfere Kante in der Seite und zwei statt drei verchromte Kühlerstreben.

Seitenaufprall eines 190E: W 124 im Crashtest. Die gestaltfeste Fahrgastzelle (Mercedes-Jargon) ist auch für den versetzten Frontalaufprall ausgelegt.

Mercedes baut in gut zehn Jahren 2,5 Millionen W124.

Der Nachfolger 210 schlägt 1995 eine neue Designrichtung ein.

Die E-Klasse-Generationen 124, 210 und 211 (von links) vor ihren Vorgängern. Von links: Ponton, Heckflosse, Strich-Acht, W 123.